首先,请允许小编给大家推荐一个文史类微信公众号

古风倾城:gfqc88

唐诗宋词汉赋,给您一个最美的古风世界,让您此刻倾城。

↑↑↑长按二维码识别关注

1993年,在洛杉矶避世隐居二十年之久的张爱玲 “在老照相簿里钻研太久,出来透口气,跟大家看同一头条新闻,有‘天涯共此时’的即刻感。”或许预感来日不多,这看新闻,或是隐含着的与照片上逝去亲人对视而恍惚生出的共时感,于她却也生出了异样的感觉,“手持报纸倒像绑匪寄给肉票家人的照片,证明他当天还活着。”

张爱玲引诗为证:

人老了大都,

是时间的俘虏,

被圈禁禁足。

它待我还好--

当然随时可以撕票。

张爱玲的着色照片

编辑《对照记--看老照相簿》(下称《对照记》)照片自传,“唯一的取舍标准是怕不怕丢失”,张爱玲称这集子“杂乱无章。附记也零乱散漫,但是也许在乱纹中可以依稀看得出一个自画像来。”对于这本书,“我希望还有点值得一看的东西写出来。”

李鸿章之女菊耦与子女

(张爱玲的父亲与姑姑)

《对照记》是张爱玲有关照相书写的终结,其间融入了作家一生对于“照相”的认知与感叹。哈佛大学东亚系教授李欧梵认为,张爱玲是中国现代文学中少有的“现代感”极强的作家,恰是由于她掌握了“现时”的深层意义--而这也正是摄影最本质的特征。

张爱玲的母亲黄素琼,三十年代初于西湖

(张母20年代留洋,学过油画,跟徐悲鸿,蒋碧微等都熟识,新女性一枚)

1944年11月,张爱玲在《自己的文章》一文中感慨“这时代,旧的东西在崩坏,新的在滋长中。人们只是感觉日常的一切都有点不对,不对到恐怖的程度。人是生活于一个时代里的,可是这时代却在影子似地沉没下去,人觉得自己是被抛弃了。为要证实自己的存在,抓住一点真实的,最基本的东西,不能不求助于古老的记忆,人类在一切时代之中生活过的记忆,这比瞭望将来要更明晰、亲切。”读这一段可知,早在半个世纪前,《对照记》便有了编辑思路。

1995年8月9日,75岁的张爱玲去世。

张爱玲流传最广的一张照片:1954年住在香港英皇道,摄于街角的“兰心照相馆”

事实上,早在1940年代上半期,张爱玲便依恃天启般的感触、认知与表述,以日军占领下的上海为中心,用“安稳”、“苍凉”的笔触,完成了中文语境下摄影现代性特征的书写;对世俗社会生活中国人之于摄影的心理、状态、类型与阐释,及对其仓促、易变、临时而又永恒等现代性特征的体悟,无不鞭辟入里。不仅如此,她的这些文字甚至还可以当作民国摄影知识宝库--甚至摄影史来研究。

张爱玲、弟弟和父亲

这是目前中国摄影认知过程中被忽视的、分量甚重的一笔遗产。

这一遗产被忽视,当然与那或隐或显而又无处不在的“政治正确”问题有关。1944年初,轰动一时的《论张爱玲的小说》一文,即指摘她“竟无感时忧国”的精神,“尽是些玩世不恭的享乐主义者的精神游戏”。文章作者署名“迅雨”,实为大翻译家傅雷先生。

张爱玲弟弟的照片,是她母亲着的色。

“时代是这么沉重,不那么容易就大彻大悟。这些年来,人类到底也这么生活下来了,可见疯狂是疯狂,还是有分寸的。”这一年的年底,在《自己的文章》一文中,张爱玲自然“有些话要说”。她说自己记述的“全是些不彻底的人物。他们不是英雄,他们可是这个时代广大的负荷者。”“他们没有悲壮,只有苍凉。悲壮是一种完成,而苍凉则是一种启示。”她认为自己这样写“更真实”,正是这些凡人比英雄更能代表着时代的总量。

张爱玲幼年的照片,也是她母亲着的色。

但张爱玲的辩白,与当时弥漫着的民族主义精神气质相悖。直至今天,张爱玲强调的“人生安稳的一面却有着永恒的意义”,“没有这底子,飞扬只是泡沫。”很多时候还是不合时宜。当革命、红色、民族主义等语词在摄影言说中占据主导地位,甚至成为政治正确的标志时,对同一时期产生的张爱玲式摄影书写的忽略,乃理所当然。

张爱玲幼年和兄弟姐妹的照片,她在中间。

当然,这份遗产被忽视还有认知方面的原因。小说与散文中有关照相的描述是否可以当做史料、史实来看待,这是个问题。国人研究摄影史、书写摄影文章,向来对此领域不曾或不屑涉猎。一般人认定,小说家信手拈来,多不足为凭。但这恰恰极大地误解了小说,这一“现代文明的一项极为醒目的成就”。美国文化史家彼得·盖伊(Peter Gay)说:“在一位伟大的小说家手上,完美的虚构可能创造出真正的历史。”对照那些零零散散、语焉不详的民国摄影资料、物证,及后人充满臆想的描述,参之近来勃兴的物质文化生活史研究,张爱玲的书写完全符合这一判断。不仅如此,张爱玲对照相相关知识、感触广博、深刻的描述,正如彼得·盖伊所盛赞的:“小说家,他们超凡的想象力做到了社会科学家做不到的事情。”

在天津家里,一个比较简朴的半旧花园洋房,没草坪。戴眼镜的是张父。

英国哲学家和政治思想家以赛亚·柏林(Isaiah Berlin)也曾提出在描述“更为本质和普遍深入的,与情感和行动水乳交融、彼此难以区分的种种特征”方面,小说家比受过训练的“社会科学家”做得更好。“研究是什么导致了某个时代或个人的独特风貌,明显要比自然科学家更抽象和更严格的活动需要更多的同情心、兴趣、想象以及生活经验。

同情心、兴趣、想象以及生活经验,在张爱玲的照相书写中随处可见。读张爱玲,可以感受到民国摄影的体温。

一、回文雕漆长镜 · 翠竹帘子 · 金绿山水屏条 · 丈夫的遗像

在《金锁记》这篇“中国从古以来最伟大的中篇小说”(夏志清语)开头,张爱玲写道:“三十年前的上海,一个有月亮的晚上……”结尾处重提这个时间节点:“三十年前的月亮早已沉下去,三十年前的人也死了。”张爱玲的这篇名作写于1943年10月,推算下来,她所说的三十年前的故事,应发生在1913年左右,照片在这里成为一个表明时空转换的“苍凉”道具。

主人公七巧--姨奶奶聘来做了正头奶奶,好叫她死心塌地地服侍丈夫,患了骨痨的二爷。十年以后:“风从窗子里进来,对面挂着的回文雕漆长镜被吹得摇摇晃晃,磕托磕托敲着墙。七巧双手按住了镜子。镜子里反映着的翠竹帘子和一幅金绿山水屏条依旧在风中来回荡漾着,望久了,便有一种晕船的感觉。再定睛看时,翠竹帘子已经褪了色,金山绿水换为一张她丈夫的遗像,镜子里的人也老了十年。”

二、照相簿 · 向摄影机做媚眼 · 多印一打照片 · 生命的碎壳

《连环套》写于1944年。主人公赛姆生太太是中国人,第三个丈夫是英国人,名唤汤姆生,但他不准她使用他的姓氏,另赠了她这个相仿的名字。张爱玲写这赛姆生太太的婚史:从生物学家的观点来看,赛姆生太太曾经结婚多次,可是从律师的观点来看,她始终未曾出嫁。

赛姆生太太租了一间大房子,屋里杂货店般的摆设中,可见墙上挂着的她盛年时的照片,及裸体的胖孩子的照片四处都是--她的儿女,她的孙子与外孙。赛姆生太太的照相簿里自己的照片最多。在张爱玲的笔下,这本照相簿堪称二十世纪前半期的个人摄影图志,只是充满着荒诞的意味。

“从十四岁那年初上城的时候拍起,渐渐地她学会了向摄影机做媚眼。”故事写于1944年,其时赛姆生太太六十开外,按时间推算应是二十世纪初的事。“中年以后她喜欢和女儿一同拍,因为谁都说她们像姊妹。摄影师只消说这么一句,她便吩咐他多印一打照片。”

“晚年的赛姆生太太不那么上照了,瞧上去也还比她的真实年龄年轻二十岁。”

在这本照相簿中,里面还有她的丈夫们的单人相,可是他们从未与她合拍过一张。张爱玲给出了最世俗的理由:“想是怕她敲诈”。还有赛姆生太太大女儿的结婚照,小女儿的结婚照,大女儿离婚之后再度结婚的照片。儿女们一律跟她姓了赛姆生,加入了英国籍,初时虽风光,事变后全进了集中营。这些各自代表着一段历史的照片与墙上挂着的照片,及子孙的照片映衬起来,简直可以看做一间家庭照片陈列馆:家族的延续与断裂、种族的并列与措置,蔚为大观,也颇为杂陈。

然而,“照片这东西不过是生命的碎壳;纷纷的岁月已过去,瓜子仁一粒粒咽了下去,滋味各人自己知道,留给大家看的惟有那满地狼藉的黑白的瓜子壳。”

张爱玲对摄影的认知、描述,与波德莱尔对“现代性”的表述非常吻合:“现代性是短暂的、易变的、临时的,它是艺术的一面,而另一面却是对永恒的追求。”

围绕这些照片的表述,包括文字、言说,又如何呢?

“赛姆生太太的话原是靠不住的居多,可是她信口编的谎距离事实太远了,说不定远兜远转,‘话又说回来了’的时候,偶尔也会迎头撞上了事实。”

图像是碎壳,话语又多是靠不住的,这世界怎么把握?

三、玻璃下压着小照片 · 结婚照 · 新娘的照片 · 遗像

《半生缘》中女主人公曼桢与叔惠、世钧三人是厂里的同事。“这书桌的玻璃下压着几张小照片,是曼桢上次在郊外拍的,内中有一张是和叔惠并肩站着的,也有叔惠单独一个人的--世钧的一张她另收起来了,没有放在外面。曼桢的母亲特别关注女儿的这些照片:

“大概母亲一回来就看到这两张照片了,虽然是极普通的照片,她却寄托了无限的希望在上面。父母为子女打算的一片心,真是可笑而又可怜的。”

祝鸿才要娶曼桢的姐姐、做舞女做妓女的“下流女人”曼璐。祝鸿才提出得留个纪念,去拍两张结婚照。曼璐道:“谁要拍那种蹩脚照--十块钱,照相馆里有现成的结婚礼服借给你穿一穿,一共十块钱,连喜纱花球都有了。你算盘打得太精了!”

1944年2月《鸿鸾禧》一文中也有一段关于“婚纱照”的描写:

“祥云公司的房屋是所谓宫殿式的,赤泥墙上凸出小金龙。小房间壁上嵌着长条穿衣镜,四下里挂满了新娘的照片,不同的头脸笑嘻嘻由同一件出租的礼服里伸出来。朱红的小屋里有一种一视同仁的,无人性的喜气。”

曼璐死了以后,仪容配了镜框,迎面挂着:“那张大照片大概是曼璐故世前两年拍的,眼睛斜睨着,一只手托着腮,手上戴着一只晶光四射的大钻戒。豫瑾看到她那种不调和的媚态与老态,只觉得怆然。”

祝鸿才背过身去望着曼璐的照片,把毛巾捂在脸上擤鼻子,道:“我现在想想,真对不起她。”

“阳光正照在曼璐的遗像上,镜框上的玻璃反射出一片白光,底下的照片一点也看不见,只看见那玻璃上的一层浮土。”

曼桢如何看姐姐的遗像呢?

“曼桢呆呆地望着那照片,她姊姊是死了,她自己这几年来也心灰意冷,过去那一重重纠结不开的恩怨,似乎都化为烟尘了。”

民国初年照相制版工的工作情景,上海历史博物馆。 选自《九州重生,印象历史:壹玖壹壹》,刘香成编著,世界图书出版公司,2011。

四、涂色 · 照片不吸墨 · 脸浮在纸面上

《流言》里记述的导演拍照与涂色等情形,读起来也很有意味:

“《流言》里那张大一点的照片,是今年夏天拍的。獏黛在旁边导演,说:‘现在要一张有维多利亚时代的空气的,头发当中挑,蓬蓬地披下来,露出肩膀,但还是很守旧的,不要笑,要笑笑在眼睛里。’她又同摄影师商酌:‘太多的骨头?’我说:‘不要紧,至少是我的。’拍出来,与她所计画的很不同,因为不会做媚眼,眼睛里倒有点自负,负气的样子。”

有个摄影家给张爱玲拍了好几张照,内中有一张他最满意,因为光线柔和,朦胧的面目,沉重的丝绒衣裙,有古典画像的感觉。但张爱玲自己倒是更为喜欢其余的几张。朋友獏黛也说这一张像个修道院的女孩子,驯良可是没脑子。獏黛说:“让我在上面涂点颜色罢,虽然那摄影家知道了要生气,也顾不得这些了。”她用大笔浓浓蘸了正黄色画背景,因为照片不吸墨,结果像一重重的金沙披下来。头发与衣服都用暗青来涂抹了,单剩下一张脸,还是照片的本质,斜里望过去,脸是发光的,浮在纸面上。

五、孙中山遗像 · 明星照片 · 总理遗像 · 恍恍惚惚

《华丽缘》(1947年)一文中关于政治人物肖像的描述颇为着力:

“我注意到那绣着‘乐怡剧团’横额的三幅大红幔子,正中的一幅不知什么时候已经撤掉了,露出祠堂里原有的陈设;里面黑洞洞的,却供着孙中山遗像;两边挂着‘革命尚未成功,同志仍须努力’的对联。那两句话在意想不到的地方看见,分外眼明。我从来没知道是这样伟大的话。隔着台前的黄龙似的扭着的两个人,我望着那幅对联,虽然我是连感慨的资格都没有的,还是一阵心酸,眼泪都要掉下来了。”

《异乡记》以第一人称记述一位“沈太太”由上海到温州途中的见闻,但自传性显而易见,可看做是1946年张爱玲由上海往温州找胡兰成途中所写的札记。其间也有颇为触目的“总理遗像”的描写。

到了周村首先映入眼帘的是“茅厕特别多而且触目”。茅厕完了,是一排店铺;然后是“肉店里出来一个妇人,捧着个大红洋瓷面盆,一盆脏水,她走过去往墙外一泼。”

这番铺垫过后,描述了一家小店玻璃窗内的情形:“靠门却有个玻璃橱,里面陈列着装饰性的牙膏牙粉,发夹的纸板,上面都印着明星照片。在这地方看见周曼华李丽华的倩笑,分外觉得荒凉。”

县党部食堂,房间很大:

“这时候天已经黑下来了,点起了一盏汽油灯,影影绰绰照着东一张西一张许多朱漆圆面桌。墙壁上交叉地挂着党国旗,正中挂着总理遗像。那国旗是用大幅的手工纸糊的。将将就就,‘青天白日’的青色用紫来代替,大红也改用玫瑰红。灯光之下,娇艳异常,可是就像有一种善打小算盘的主妇的省钱的办法,有时候想入非非,使男人哭笑不得。”

这“哭笑不得”的色彩之中,定是一幅黑白照片,并且是遗像。对照看来,想必张爱玲颇为触目惊心。

六、有名的照相馆 · 英文字凸印 · 小相馆照得像个囚犯

1944年2月写的《鸿鸾禧》中,云藩的前情人川娥得了骨痨,影影绰绰地仿佛知道云藩另有了人。感慨自己“十年的美,二十年的荣华富贵,难道就此完了么?”见面时,云藩现在的情人、“相貌平平”的余美增与川娥之间围绕照片展开了角力。民国年间“有名的照相馆”与“小照相馆”之间的差异在此显现无余。

川娥早考虑到了这一点,把她前年拍的一张照片预先叫人找了出来压在方桌的玻璃下。美增果然弯下腰去打量了半日。她并没有问:“这是谁?”她看了又看。果然是有名的照相馆拍的,一定有英文字凸印在图的下端,可是没有。她含笑问道:“哪儿照的?”川娥道:“就在附近的一家。”美增道:“小照相馆拍照,一来就把人照得像个囚犯。就是这点不好。”川娥一时答不上来。美增又道:“可是郑小姐,你真上照。”意思是说:照片虽难看,比本人还胜三分。

卧桥林隐,1930年代 郭锡麟 摄

七、“五四”以来的风景照 · 背面题词 · 浮生若梦 · 转眼成虚境

《小团圆》对照片的描述颇有历史感。张爱玲笔下“五四”以来的“风景照片”诡异、苍凉,不是“强有力的作品”,也绝无“人生飞扬的一面”。

没想到天这么冷,太太上城买羊毛衬衫去了。“--后来找到了,正下雨,先只看见她的背影,打着伞坐在湖边。”

张爱玲借主人公蕊秋之口评价说:“极自然的一个镜头,尤其在中国,五四以来无数风景照片中拍摄过的。”并特意点出蕊秋说这话时“有点神经质地笑了起来”,让人对这样的风景多少会产生出异样的感觉。

蕊秋回国后游西湖,拍下一张照片,背面题词、赠照在民国期间流行一时,更是体现了张爱玲的“风景照片”观:

“回首英伦,黛湖何在?

想湖上玫瑰

依旧娇红似昔,

但勿忘我草

却已忘侬,

惆怅恐重来无日。

支离病骨,

还能几度秋风?

浮生若梦,

无一非空。

即近影楼台

转眼成虚境。”

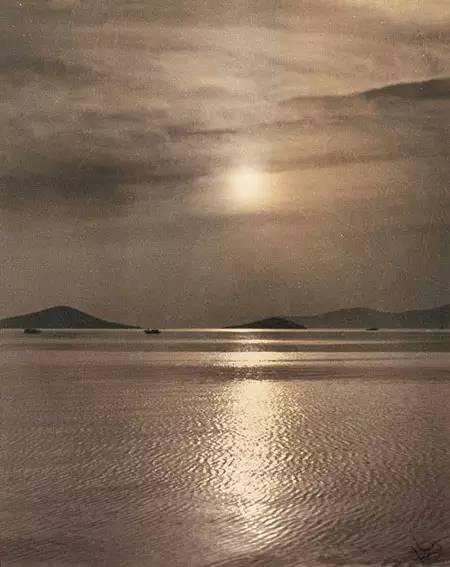

秋江夕照,1930年代 陈传霖 摄

八、印书放一张照片 · 描得光塌塌 · 黑白分明 · 不印照片了

1945年2月,张爱玲著文《“卷首玉照”及其他》,专门谈到“印书而在里面放一张照片,我未尝不知道是不大上品”。但她也坦承,如果放上照片,书多销两本,赚一点钱,彻底休息两个月,写得少一点,好一点,也是对的。但在出书过程中,却出现照片被描过的情形。“我关照过,不要描,为什么要描呢?要描我为什么不要照相馆里描,却等工人来描?”岂料那朱先生却认定:“描总是要描一点的--向来这样,不然简直一塌糊涂。”

张爱玲这样叙述自己被描过的照片:“这脸上光塌塌地像橱窗里的木头人,影子我想总要一点的。脸要黑一点,眉毛眼睛要淡许多,你看我的眉毛很淡很淡,哪里有这样黑白分明?”朋友獏黛看了也很失望,说:“这样像个假人似的,给人非常恶劣的印象,还是不要的好。”

她发誓,将来出书,无论如何也不印照片了。

1944年9月,《传奇再版的话》一文张爱玲以24岁的青春健笔,做出与年龄不相称的预言:

“个人即使等得及,时代是仓促的,已经在破坏中,还有更大的破坏要来。有一天,我们的文明不论是升华还是浮华,都要成为过去。如果我最常用的字是‘荒凉’,那是因为思想背景里有这惘惘的威胁。”

这一年的11月在《自己的文章》中, 张爱玲表示自己试图“描写人类在一切时代之中生活下来的记忆,而以此给予周围的现实一个启示”。

对于包括自己在内的“现代人”,张爱玲着力描述的是:“现代人的虚伪之中有真实,浮华之中有素朴。我只求自己写得真实些。”

这一“真实些”的态度,为我们今日观照她的摄影表述提供了可靠的支点。

责任编辑: