[摘要]郭嵩焘一八七六年的从祀疏,把王夫之说成受冷落的湖南先贤。它含蓄地要求肯定湖南,肯定这个以平定太平天国之乱挽救清朝,却遭遗忘的落后地区。

曲解王夫之的思想为自己目标所用者,不只湖南革命人士。他们以王夫之为本省先祖,围着他重整旗鼓时,把王夫之描述为所有反满民族主义者(而非只是他湖南家乡之反满民族主义者)之精神始祖一事,也普见于个人创作和大众报纸上。早在1903年,上海报界就经常在谈民族主义的文章里提到王夫之的名字,频繁到令《苏报》主编抱怨它们浮滥肤浅。他要读者更深入思索,在某文章里写道:“今以限于日报之例,未能竟其词,此不过其九牛之一毛也。”在此文别处,他严正表示,“王船山者,亡国之一国民也,故其言皆亡国之音,所说多亡国之惨。”他说,那些著作“可以振起吾国之国魂者极多”。

蔡锷于1904年为《东方杂志》撰文时,写了一篇名字取得很贴切的文章--《采王船山氏说证中国有尚武之民族》,文中大量引用王夫之《黄书》某章的字句。王夫之在该章中根据各地区人民的气质,将不同地区的人民分门别类。王夫之的思想可以说变成了无所不包,他的著作似乎预见了进入中国的许多“新”思潮。例如,1906年《东方杂志》某文,以大量的原文为证,主张王夫之在亚当·斯密出生前,就描述了他《国富论》中的经济理论。

王夫之像

但十九世纪时最早使湮没于历史的王夫之重见天日的那些学者,其打造出的王夫之,也就是湖南儒家先贤形象的王夫之,著作能使天下拨乱反正的经世学者形象的王夫之,并未完全消失。激进学生走过湖南维新运动、自立军起事、华兴会起事未遂、埋葬陈天华与姚宏业这诸个阶段时,王闿运仍在衡阳经营船山书院,自1890年代以来未有改变。他也继续在王夫之诞辰和每年大年初一时主持崇祀王夫之之礼,一如1880年郭嵩焘首创这些仪式时之所为。谭嗣同的老师刘人熙于1893年开始悄悄搜集、刊行王夫之几部此前不为人知的著作。但这些都是局限于湖南一省之事,且与这时其他援引王夫之来张扬己说的行为不同的是,它们与帝国政治或国际政治无关。

但1907年御史赵启霖重提郭嵩焘1876年未竟的梦想,奏请礼部让王夫之从祀文庙,从而使上述情况改观。赵启霖是湘潭人,而王夫之后代,以及欧阳兆熊、王闿运、十九世纪复兴王夫之著作有功的其他人,也都是湘潭人。赵启霖于1880年搬到长沙就读于岳麓书院,在校成绩优异,1892年三十三岁时中举,再数年考上进士,授翰林院编修。他短短的自传完全未交代自己的师承,但他把1891年郭嵩焘的去世列为那一年他人生最重要的事件之一,由此可知他极为推崇郭嵩焘。赵启霖曾为郭嵩焘写挽词,词中有曰:“不有俊民,谁拯国疪。”

郭嵩焘从英国返乡后那数年期间,赵启霖住在长沙,与陈三立来往密切,而陈三立的父亲就是曾非正式受教于郭嵩焘的前湖南巡抚陈宝箴。年近三十的赵启霖,若要就读思贤讲舍,年纪太大,若要加入禁烟公社,年纪又太轻,但他后来的著作仍透露了郭嵩焘对他的影响。赵启霖喜爱经世之学,提倡船山之学不遗余力,后来积极鼓吹禁烟。1907年向礼部奏请让王夫之从祀文庙时,他是在刻意追随郭嵩焘的脚步。

赵启霖的从祀文庙折和郭嵩焘的从祀文庙疏,两者的主要差异之一,乃是赵启霖奏请将忠于明朝的王夫之、黄宗羲、顾炎武三大儒同时从祀文庙,一如十八世纪末将他们三人当成一个群体,纳入清朝《国史儒林传》中。借此,争议性较大的王夫之能搭较为当局所接受的顾炎武的顺风车一起从祀文庙。

但更重要的,乃是赵启霖奏请的时机,因为他写此奏折时,儒家体制已明显式微。科举制度于1905年废除,一九○七年赵启霖写下此奏折时,清廷正在研究如何改变体制,走君主立宪制。许多人察觉到正当性危机(即使还未降临)步步逼近。1906年,有份皇帝诏书指出,教育必须推崇“忠君尊孔”。赵启霖解释道,王夫之等三大儒正是忠君尊孔的完全典范,奏折一开头就提议借由推崇这三位忠于明朝的学者来“崇国粹”然后他表示,研读这三大儒的著作,乃是恢复中国正统思想体系的最佳办法:“自中外交通,学说纷杂,后生昧于别择,或至轻诋国学,自忘本原。”在赵启霖的奏折中,这三大儒(如1870年代诸大臣对王夫之的断定)未威胁到儒家正统的安稳,反倒成为摇摇欲坠之意识形态的支柱,体现了中国“国学”的“本”与“原”。

郭嵩焘像

郭嵩焘1876年的从祀疏,把王夫之说成受冷落的湖南先贤。它含蓄地要求肯定湖南,肯定这个以平定太平天国之乱挽救清朝,却遭遗忘的落后地区。相对的,赵启霖只略加提到王夫之的本籍,较爱把他描述为纯正中国人,从而是抵挡非中国思想体系入侵的堡垒。耐人寻味的,这一次反倒是礼部在回复此奏折时,特别针对王夫之的湖南出身表示看法,称那是他最重要、最引人注意的地方之一。据官方记录,诸大臣审议此事时指出,尽管王夫之的著作直到晚近才让人得以一睹,“同治以来中兴名臣大半奋迹衡湘,则亦未始非其乡先生教泽之所留贻”。

在朝廷对教育、政体方面的政策大幅改弦更张之际,礼部大臣似乎带着怀旧之情回顾平定太平天国之乱后的那段重建岁月,认为湘军诸将成功稳住同治皇帝的统治,正表明王夫之的学问有助于王朝的救亡图存。那与郭嵩焘含蓄的指控--湖南未得到应有的肯定--大相径庭,因为这时王夫之被视为使湖南人在十九世纪大放异彩,说不定也会使中国在二十世纪大放异彩的大功臣。在朝廷眼中,王夫之不再是威胁,更为可怕的威胁即将到来,而且其中有些威胁已把王夫之据为己有。与那些把王夫之誉为反满民族主义者之老祖宗者相反的,清廷终于欣然接受赵启霖所解读的王夫之,将他视为忠君爱国者。

章太炎首开先河将王夫之称作汉人民族主义之父,因而在听到赵启霖的奏请已得到朝廷赞同时惊骇不已。1908年7月10日,他在《民报》发表文章表达对此事的看法,写道:“衡阳所著,则有《黄书》、《噩梦》,其尊汉族而拒羯夷,成文具在……今于衡阳反无一言,岂彼满洲贵胄者,未睹衡阳之书耶?抑自知东胡秽貉,荐食神州,罪在不赦,故不敢公吐盗言以憎主人也。若是,则彼满洲人者,亦以汉人排满为当然耶?”

他以这一怀疑为基础,质疑这时支持赵启霖奏稿的满人大臣之动机。他搬出他的理论(这次把那理论说成听自他人的说法),说曾国藩刊印王船山著作系为替他杀害同属汉人的太平天国叛乱分子的行径赎罪。章太炎写道:“曾国藩身为汉奸,狝薙同种,而衡阳遗书数十种,素未现世,实国藩为之刊行,湘人父老相传,以为国藩悔过之举也。”如果说曾国藩刊印王船山著作,乃是他私底下反满的证据,当今朝廷支持让王夫之从祀文庙,则意味着连满人都承认他们该被推翻下台,或者如章太炎所说的:“然则尊祀衡阳,默无非议者,其亦满人悔过之举耶?”

这一请祀案未因章太炎的嘲笑而破局,两个月后的1908年9月,礼部同意所请。于是,在郭嵩焘去世十七年后,他的愿望终于实现,这位湖南先贤的牌位进入中国各地的文庙。同样的,不承认清朝的正统,被迫隐居山林,发奋著书的王夫之,在去世两百年后,反倒成为替该王朝之正统性挂保证的体制化象征。但这一奇怪的结合将只持续到清朝覆灭为止,也就是将只再持续三年。(文/裴士锋)

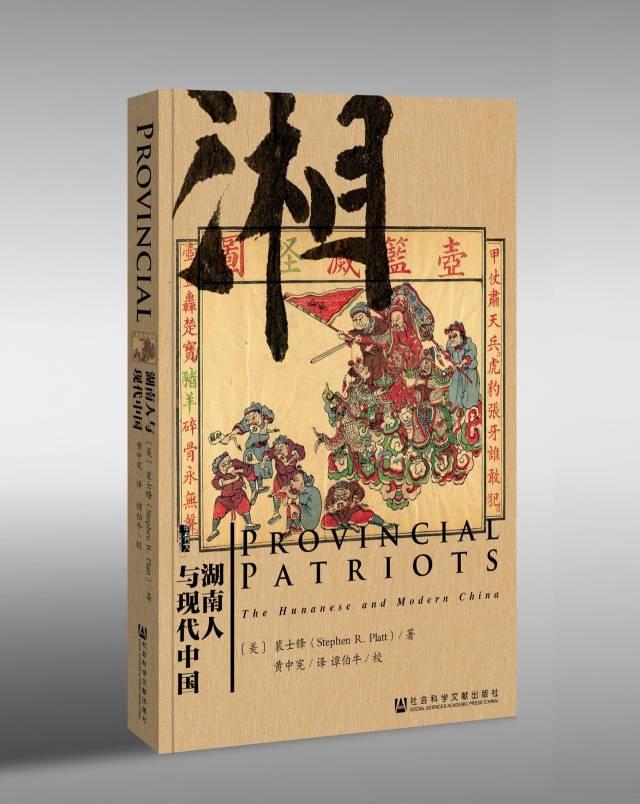

图书信息:

《湖南人与现代中国》[美]裴士锋 Stephen R.Platt著 黄中宪译 社会科学文献出版社

转自“明清史研究资讯”微信公众号(mingqinghistory),腾讯文化合作媒体,未经授权,请勿转载。